Куратор выставки Daemons in the Machine в Московском музее современного искусства Дарья Пархоменко рассказала о деятельности Laboratoria Art & Science Foundation, которая уже десять лет внедряет и создает science art в России

Автор: Андрей РЫМАРЬ

Полный и оригинальный текст на сайте The art newspaper Russia.

Давайте начнем с названия выставки. Откуда демоны? Насколько отсылка к древнегреческому театру неслучайна?

Технологические произведения очень зрелищны. Они задействуют все виды эмоций человека и очень серьезную интеллектуальную составляющую. Это действительно напоминает театр.

Но моя идея, связанная с демонами, — в том, что сейчас мы включены в две среды: природу как таковую и глобальный техноценоз — среду, созданную технологиями. Демоны в Древней Греции были вдохновителями и посланниками богов. В монотеистических религиях они тоже появляются как ангелы или бесы, у них дуалистическая природа. Демон — это что-то, что влияет на нас, но что мы не можем до конца контролировать и понимать. Когда появляется вторая, технологическая, природа, то появляются и новые демоны, технологические. Мне нравится, что название получилось настолько говорящее, что даже не надо было объяснять художникам концепцию выставки, им достаточно было услышать название.

Насколько велика роль Laboratoria в этом проекте? Как строилось сотрудничество с художниками?

Вообще, наша миссия состоит в том, чтобы соединять художников и ученых, создавать платформу для этой встречи. Мы и выступаем заказчиком новых проектов, и помогаем осуществлять коллаборации и продакшен. Больше половины произведений были сделаны специально для выставки при поддержке Laboratoria.

Например, проект Томаса Фойерштайна «Чай для Кириллова» прошел полный цикл нашей методологии: от зарождения идеи до продакшена, который мы делали в нашей мастерской. Томас, кстати, профессор философии и одновременно пионер на поле использования технологий в искусстве. Он работал с нейросетями уже в начале 1990-х и использует всевозможные технологические медиа: грибы, водоросли, программирование, механизмы, биотехнологии. Наша с ним работа над проектом об искусственном интеллекте продолжалась два года.

В октябре 2016 года Томас прилетел в Москву, и мы повели его в полузакрытые лаборатории нейронаук Курчатовского института, нас там приняли очень тепло. А потом были и «Лаборатория Касперского», и встречи с нейролингвистом Татьяной Черниговской, и дискуссии с философами, и много чего еще. Наша методология основана на том, что мы максимально внедряем художника в реальный научный процесс. В итоге в работе Томаса соединились робототехника и аниматроника из Курчатовского института, речевой разговорный интеллект из проекта iPavlov (Московский инженерно-физический институт) и технологии отслеживания киберугроз во всем мире от «Лаборатории Касперского». И все это через призму романа Достоевского «Бесы». В этом романе инженер Кириллов решал вопрос свободы воли человека, а в инсталляции Томаса Фойерштайна речь идет о свободе воли искусственного интеллекта.

Насколько такие работы действительно стоят на переднем крае науки? Это просто приспособление в произведении понятных и отработанных технологий или ученые тут тоже решают вопросы, которые им не ясны до конца?

Science art — это все-таки не использование ученых художниками, это партнерство, в котором мы пытаемся понять, что же на самом деле сейчас актуально каждой стороне. И благодаря этому получаются эксперименты, которые интересны и самим ученым. Иначе они бы не стали тратить на это свое время.

Вообще миры науки и искусства друг друга питают. По духу художники и ученые очень похожи: и теми, и другими руководит прежде всего идея. И когда мы их объединяем, появляются очень плодотворные коллаборации — и для науки, и для искусства, и для зрителя.

А кстати, что со зрителем? Зачем, как вы думаете, ему science art?

Я считаю, что деление на art и science art очень условное, это классификатор для зрителя. Прежде всего это искусство. Искусство всегда смотрит в будущее, конструирует человека будущего. Сейчас эту функцию во многом выполняет science art, потому что наше будущее тесно связано с наукой и технологиями, которые быстро меняют мир. А искусство занимается рефлексией этих процессов, дает целостное понимание мира.

Сложилась ли у вас какая-то типология произведений science art?

Мне удобнее типологизировать не произведения, а художников. Первый тип — те, кто одновременно и художник, и исследователь. Они могут прибегать к помощи программистов или инженеров в продакшене, но вдохновение черпают из собственных знаний. Второй тип — художники, у которых может не быть профессионального научного бэкграунда, но они активно идут на масштабные коллаборации и увлекают своими идеями ученых или сами увлекаются научными идеями и развивают их. И еще есть третий тип — художники-визуализаторы, которые, скорее, иллюстрируют существующие научные идеи — но это уже не наша тема. Внутри этой выставки сложилась своя, более конкретная типология. Первая группа художников — мифотворцы: Лена Никоноле, Эрик Матрай, группа «Куда бегут собаки» и уже упомянутый Томас Фойерштайн. Эти художники реактуализируют литературные произведения, мифы, нарративы. «Куда бегут собаки» работают с «Божественной комедией» Данте. А Лена Никоноле, например, загрузила в нейросеть базовые священные тексты всех религий, и сеть на их основе создала свой новый священный текст. Потом сеть проникала в незапароленные камеры безопасности во всем мире — в кафе, на стоянках — и читала фрагменты этого текста, причем на языке той страны, где находится устройство. На выставке мы видим реакцию разных людей на этот текст, снятую этими же камерами безопасности.

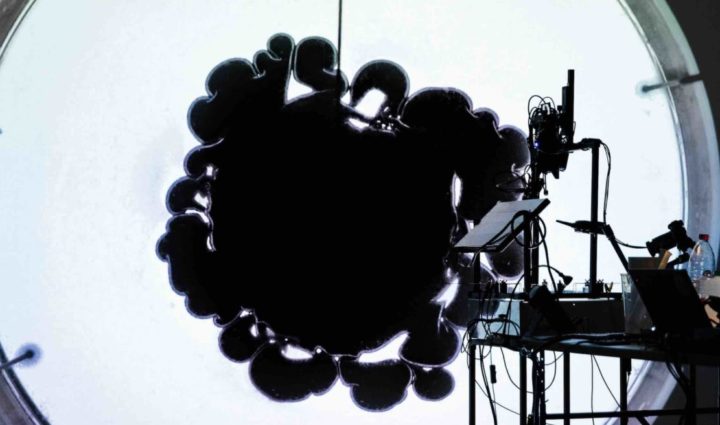

Вторая группа исследует техноценоз — технологические системы, которые могут существовать и развиваться вне человека. Это Джон Маккормак, ::vtol:: и Дмитрий Каварга. ::vtol::, например, сделал скульптуру из тамагочи. Если помните, была такая электронная игрушка, которую надо кормить, поить, укладывать спать. Здесь система, «кибермама», сама растит их и кормит.

Третья группа художников исследует принципы автоэволюции технологических систем. Это Егор Крафт, Жюстин Эмар, Мемо Актен. Например, Мемо показывает инсталляцию Learning to See. В одной из ее частей камера снимает происходящее в зале, и на экран транслируется то, как нейросеть распознает эти образы. Учитывая, что сеть обучена на пейзажах полей, лесов и снимках телескопа «Хаббл» и никогда не видела людей, она во всем пытается распознать то, что уже знает.

Как в России вообще может существовать science art — с такими затратами на производство, как могут появляться новые художники?

Пока это все исключительные примеры: у нас нет ни системы поддержки, ни государственных грантов, ни рынка. Невозможно объяснить, как группа «Куда бегут собаки» может делать в Екатеринбурге работы мирового уровня — не только по концепции, но и по продакшену. Ответ, наверное, очень стар: если веришь, то все можно делать.

Laboratoria с каждым годом берется за все более сложные и дорогостоящие проекты, притом что поддержки государства или каких-то крупных институций мы не получаем. Но удается находить партнеров, которым действительно интересно то, чем мы занимаемся. В этот раз, например, таким партнером стала «Лаборатория Касперского».

Какие вы видите изменения в индустрии и каким представляете будущее Laboratoria?

Интерес к теме вырос во много раз. Меня часто приглашают не только на художественные конференции, но и на мероприятия типа Экономического форума, научные и бизнес-события. Этим сферам тоже интересен наш вид искусства — science art. На последние наши выставки были очереди. Растет интерес и студентов, в том числе из таких областей, как дизайн, архитектура, музыка. Сейчас люди понимают, что именно работа на границе разных сред максимально плодотворна. А у нас этот аспект очень яркий. Это такой новый вид Gesamtkunstwerk (нем., произведение, созданное разными видами искусства. — TANR). Я думаю, что наше будущее будет связано с образовательными институциями, как это происходит во всем мире. За десять лет постоянных экспериментов мы накопили очень большой опыт, которым хочется делиться.